Angecheckt: Behringer Wave im Test

Wavetable-Synthese wie vor 40 Jahren

Der Behringer Wave erfüllt vielen Fans der Wavetable-Synthese einen langgehegten Traum: Als bezahlbarer Klon des berühmten PPG Wave 2.2/2.3 lässt er den bahnbrechenden Synthesizer wieder aufleben, mit dem diese Syntheseform in den 1980ern ihren Durchbruch feierte. Wie schlägt sich der Behringer Wave in der Praxis? Wir haben ihn getestet.

Behringer Wave im Angecheckt

Behringer Wave: Das Wichtigste in Kürze

- Klon des PPG Wave 2.2/2.3

- Original-Wavetables des PPG Wave

- Import von User-Wavetables möglich

- Analoge Filter und VCAs

- Integrierter Arpeggiator und Sequencer

Behringer Wave

Nach zahlreichen Nachbauten berühmter Analogsynthesizer wendet Behringer sich inzwischen zunehmend auch digitalen bzw. hybriden Klassikern zu. Und der Wave scheint genau zur richtigen Zeit zu kommen. In den letzten Jahren ist die Wavetable-Synthese wieder stärker in den Fokus gerückt und Hersteller wie KORG (modwave), Modal Electronics (Argon8) und Groove Synthesis (3rd Wave) haben ihre Interpretationen moderner Wavetable-Synthesizer präsentiert. Nicht zuletzt hat Waldorf – der Hersteller, dessen Name wie kein anderer mit der Syntheseform verbunden ist – mit dem M eine moderne Reinkarnation des Microwave herausgebracht. Keines dieser Instrumente ist jedoch so puristisch wie der Behringer Wave, der das historische Vorbild nahezu originalgetreu wieder aufleben lässt.

Wenn es um Nachbauten legendärer Analogsynthesizer geht, kann es für viele ja gar nicht authentisch genug sein. Oft wird zum Beispiel Roland dafür kritisiert, dass der Hersteller partout keine analogen Neuauflagen seiner Klassiker aus den 80ern herausbringen möchte und stattdessen beharrlich auf digitale Emulationen setzt. Zusammen mit den günstigen Preisen war die relative Nähe zum Original („analog drin, wo analog draufsteht“) bisher das Erfolgsrezept der Klone von Behringer.

Aber funktioniert das auch bei einem Instrument aus dem frühen Digitalzeitalter? Möchten wir wirklich einen Synthesizer, bei dem fast alles genau wie beim PPG Wave ist, bis hin zur Bedienung? Oder haben hier die anderen Hersteller mit ihren modernen Interpretationen der Wavetable-Synthese die Nase vorn? Mit dieser Frage im Kopf machte ich mich an den Test des Behringer Wave.

Äußerlichkeiten

Die tiefblaue Farbe lässt die Herzen aller PPG-Fans sofort höher schlagen. Allerdings kommt der Klon sehr viel schlanker und kompakter daher als der massive Trumm aus den frühen 1980ern. Das angenehm solide wirkende Metallgehäuse ist gerade so groß wie die Tastatur und das Bedienfeld. Auch die Tastatur hat Behringer gekürzt; statt der fünf Oktaven des Originals umfasst sie nur vier (mit Velocity und Channel Aftertouch). Links findet man zwei Räder für Pitchbend und Modulation sowie zwei Oktavtaster im PPG-Stil.

Das Spielgefühl der Tasten finde ich für einen Synthesizer akzeptabel, habe aber auch schon deutlich Besseres erlebt. Die Tasten leisten ganz oben etwas Widerstand, bevor sie sich nach unten zu bewegen beginnen, als ob sie ganz leicht oben festkleben würden. Vor allem bei leichtem Anschlag ist die Anschlagstärke dadurch für meinen Geschmack nicht optimal kontrollierbar.

Das Bedienfeld hingegen wurde praktisch 1:1 vom Vorbild übernommen. Wie beim PPG Wave teilt es sich in einen analogen Teil zur Linken und einen digitalen Bereich zur Rechten. Links hat man über die Drehpotis jederzeit direkten Zugriff auf die drei Hüllkurven, den LFO, das analoge Filter und die Wavetable-Positionen der beiden Wavetable-Generatoren (Main und Sub). Mit Ausnahme der Gesamtlautstärke und der Verteilung der Stimmen im Stereobild (Basis) werden alle hier vorgenommenen Einstellungen mit Presets gespeichert und lassen sich im Analog-Menü auch numerisch nachvollziehen.

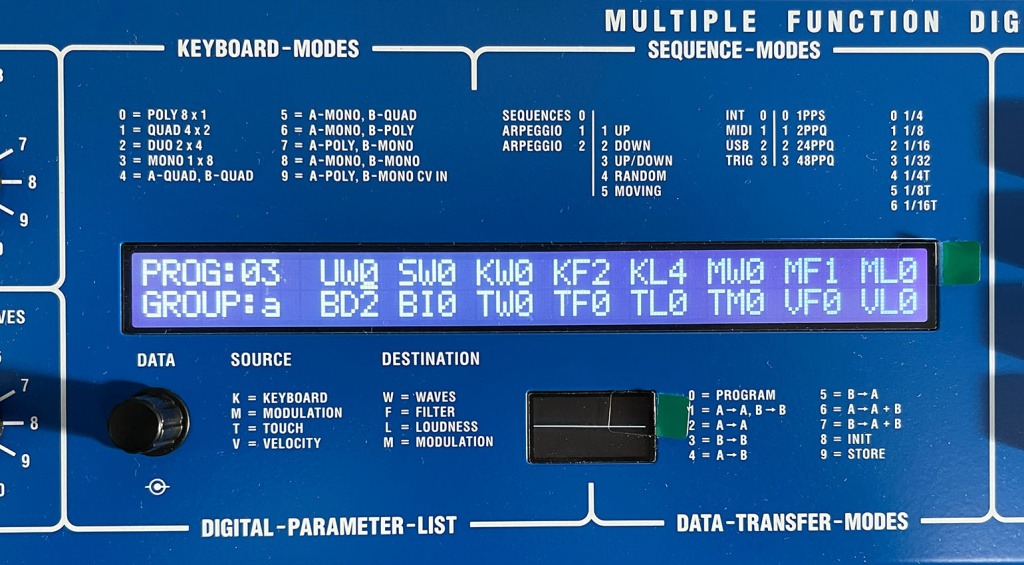

Alles Weitere (z. B. die Modulationszuweisungen und der Arpeggiator/Sequencer) wird im digitalen Bereich auf der rechten Seite eingestellt, was über ein zweizeiliges LC-Display, einen kleinen Encoder mit Druckfunktion, einen Ziffernblock und zehn Taster zur Anwahl der gewünschten Menüseiten geschieht (mehr dazu später). Mit Ausnahme des neu hinzugekommenen Mini-OLED-Displays, das wie ein Oszilloskop arbeitet, ist wirklich fast alles genau wie beim PPG Wave. Behringer ist also auch hier dem Prinzip treu geblieben, das Vorbild möglichst originalgetreu zu kopieren. Ob das eine gute Idee war, werden wir noch herausfinden.

Anschlüsse

Die Rückseite des Behringer Wave zeigt sich erfreulich üppig bestückt. Neben einem Stereo- und einem Kopfhörerausgang verfügt der Synthesizer über acht Einzelausgänge für die acht Stimmen. Auch analoge Sync-Anschlüsse und CV/Gate-Eingänge sind vorhanden. Über Letztere lässt sich in bestimmten Key-Modi ein monophoner Sound des Wave z. B. von einem Modularsystem steuern.

Außerdem gibt es zwei Pedalanschlüsse (Sustain, Expression), MIDI In/Out/Thru und einen USB-Anschluss. Dieser überträgt nicht nur MIDI, sondern kommt auch für Firmware-Updates und den Wavetable-Import über die SynthTribe-App zum Einsatz.

Erfreulicherweise verfügt der Wave über ein internes Netzteil mit universellem Kaltgeräteanschluss. Man muss also nicht mit einem externen Netzteil hantieren. Und wenn man das Stromkabel mal vergessen hat, gibt es überall unkompliziert Ersatz.

Erste Schritte mit dem Behringer Wave

Genug der Äußerlichkeiten – wie klingt der Behringer Wave denn nun? Ein erster Rundgang durch die 200 Presets versetzt mich geradewegs zurück in die frühen 1980er. Die gesamte Palette klassischer Wavetable-Sounds ist vertreten, von drahtigen Plucks und Bässen über viel Glockiges und Perkussives bis hin zu sphärischen Pads mit viel Bewegung. Ich kann gut verstehen, dass diese Sounds damals einer Revolution gleichkamen. Einen Original-PPG zum Vergleich hatte ich leider nicht zur Hand, aber am Klang des Behringer Wave gibt es meiner Ansicht nach wenig auszusetzen. Die Kombination aus den originalen Wavetables mit analogen Filtern und VCAs funktioniert hier ebenso gut wie vor über 40 Jahren. Zudem kann man aus einem Nostalgie-Modus und einem optimierten Modus mit weniger Aliasing wählen – sehr schön.

Allerdings gilt das Stichwort „originalgetreu“ auch für die Möglichkeiten beim Sounddesign. Während andere moderne Wavetable-Synthesizer die Syntheseform weiterdenken und um neue Ideen erweitern – man denke zum Beispiel an die umfassenden Waveshaping-Fähigkeiten des Hydrasynth, die hoch auflösenden Wavetables und das duale Filter des 3rd Wave, die KAOSS Physics und das Motion Sequencing des modwave und Ähnliches –, bekommt man hier genau das, was Behringer verspricht: eine Kopie des PPG Wave aus dem Jahr 1981, nicht mehr und nicht weniger. Auch die Modulationsmöglichkeiten orientieren sich am Original und sind zweckmäßig, aber verglichen mit der modernen Konkurrenz nicht sonderlich flexibel.

Zudem ist der Vorrat an Wavetables im heutigen Vergleich nicht gerade groß. Ausgeliefert wird der Synthesizer mit 30 Preset-Wavetables zu je 64 Waves. Zusätzlich gibt es 64 Speicherplätze für User-Wavetables, wovon 23 ab Werk bereits gefüllt sind. Hinzu kommen 32 sogenannte Transients; das sind kurze Samples, die sich anstelle von Wavetables als Basis für Sounds nutzen lassen. Auch diese lassen sich durch User-Samples ersetzen bzw. ergänzen.

Gelegentlich habe ich beim Ausprobieren des Behringer Wave gedacht, dass dem Synthesizer ein paar integrierte Effekte gut stünden – denn die gibt es, ganz im Stil des PPG, auch nicht. Allerdings ist das so eine Sache. Heute sind wir es ja gewohnt, dass die Presets der meisten Synthesizer üppig mit Effekten aufgehübscht sind. Jedoch kann das auch über ihre tatsächliche Qualität hinwegtäuschen. Oftmals muss man die Effekte zunächst abschalten oder zumindest zurückdrehen, damit ein Sound im Mix funktioniert. Diese Gefahr besteht beim Wave nicht. Er klingt nach heutigen Maßstäben beim ersten Eindruck manchmal etwas „nackt“, aber dadurch auch sehr ehrlich und authentisch. Den Zuckerguss kann man ja, falls gewünscht, immer noch in der DAW darüber gießen.

Bedienung: Achillesferse des Behringer Wave?

Kommen wir nun aber zu dem Thema, das mir während des Tests am meisten Kopfzerbrechen bereitete. Denn bei der Bedienung offenbart der Behringer Wave in meinen Augen leider große Schwächen – und zwar gerade weil er eine nahezu identische, beinahe täuschend echte Kopie des Originals ist. Denn so wegweisend der PPG Wave zu seiner Zeit auch war: Kaum jemand würde bestreiten, dass sein Bedienkonzept heute keinen Blumentopf mehr gewinnen könnte. Es beinahe originalgetreu zu kopieren, ist in meinen Augen Nostalgie an der falschen Stelle.

Bei den analogen Synthesizer-Klonen der letzten Jahre – nicht zuletzt denen von Behringer – war Originaltreue immer ein großer Pluspunkt. Am besten sollte es genauso klingen und sich genauso anfühlen wie bei den Klassikern aus den 1970ern. Bei einer Kopie eines Hybridsynthesizers aus den frühen 1980ern sieht das allerdings etwas anders aus. Denn eine intuitive Bedienung gehört nun mal gerade nicht zu den Eigenschaften, für die diese Generation von Instrumenten geschätzt wird. Den PPG Wave in allen Ehren, benutzerfreundlich war er nach heutigen Maßstäben nicht.

Zahlreiche Software- und Hardware-Synthesizer haben in den letzten Jahren vorgemacht, wie es besser geht. Was hätte man alles aus der Wavetable-Klangerzeugung des PPG machen können, wenn man die Bedienung zeitgemäß gelöst hätte. Stattdessen hat Behringer sich entschieden, beinahe alles so zu machen wie beim Original, bis hin zum zweizeiligen Display voller Abkürzungen, das genau so auch schon vor fast einem halben Jahrhundert in Synthesizer eingebaut wurde. Und das, finde ich, ist einfach keine besonders gute Idee.

Ein Beispiel: Um einen bearbeiteten Sound zu speichern – eine der häufigsten und wichtigsten Aktionen bei der täglichen Arbeit mit dem Synthesizer –, sucht man instinktiv nach einem mit „Store“, „Save“ o. ä. benannten Button oder einem entsprechenden Menüeintrag. Beim Behringer Wave muss man jedoch zunächst ins Programm-Menü wechseln, dort mit den Cursor-Tasten zum Eintrag „DTF“ (für „Data Transfer Function“) steppen und dann die Taste „9“ drücken. Alles klar?

Ähnlich verhält es sich mit dem wichtigen Parameter „KEYB“, der für die Verteilung der Stimmen auf die zwei Parts und für die verschiedenen Split-Modi zuständig ist. Auf den ersten Blick am kryptischsten ist aber wahrscheinlich das Digital-Menü – eine Art Modulationsmatrix, die zur Verknüpfung der Quellen Keyboard, Modulationsrad, Aftertouch, Velocity und LFO zu den Zielen Wavetable-Position, Filter-Cutoff und Lautstärke dient. Zwar ist zum Glück eine Erklärung der Kürzel auf dem Bedienfeld aufgedruckt und mit etwas Übung kommt man schon irgendwie zurecht. Was genau die je nach Parameter unterschiedlichen möglichen Werte von 0-9 bewirken, findet man jedoch nur in der Anleitung, die deshalb stets zur Hand sein sollte.

Nimmt man dann noch hinzu, dass es wegen des nicht besonders gut sichtbaren Cursors sehr einfach ist, versehentlich den falschen Wert zu verändern, dann ist das Frustrationspotenzial der Bedienung recht hoch. Man muss schon ein ziemlich puristisch veranlagter PPG-Fan sein, um das gut zu finden.

Außerdem musste ich bei unserem Testgerät leider feststellen, dass der Dreh-Encoder nicht besonders präzise arbeitet. Er neigt dazu, Werte zu überspringen oder bei Feineinstellungen zunächst gar nicht zu reagieren. Das mag ein Einzelfall sein, trägt aber nicht gerade dazu bei, meine Meinung über die Bedienung zum Positiven zu wenden.

So schön der Wave mitunter klingt: Sein Bedienkonzept ist meiner Ansicht nach ein unnötiger Rückschritt um mehrere Jahrzehnte. So wirkt der Nachbau wie aus der Zeit gefallen. Und ganz nebenbei: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Wolfgang Palm die Bedienung heute anders lösen würde.

Fazit zum Behringer Wave

Eines steht fest: Der Behringer Wave hält, was er verspricht. Er ist eine nahezu perfekte Kopie des legendären PPG Wave 2.2/2.3 aus den 1980ern. Die originalen Wavetables sorgen zusammen mit den analogen Filtern und VCAs für viele klassische, durchsetzungsfähige Sounds. Zudem lassen sich über die SynthTribe-App eigene Wavetables importieren, was die klanglichen Möglichkeiten zusätzlich erweitert. Soundmäßig habe ich dem Behringer Wave nichts vorzuwerfen – wer Lust auf klassische Wavetable-Sounds ohne viel Schnickschnack hat, kommt hier definitiv auf seine Kosten.

Leider hat Behringer sich jedoch entschieden, auch das veraltete Bedienkonzept des PPG Wave nahezu 1:1 zu kopieren. Und darüber dürften sich nur hartgesottene PPG-Nostalgiker freuen. Statt auf klar strukturierte Menüs und eine zeitgemäße Navigation setzt der Behringer Wave auf eine Menüstruktur, die direkt aus dem Jahr 1981 stammt. Dass die nicht besonders intuitiv ist, liegt auf der Hand. Und so wirkt der Synthesizer zwischen den modernen Alternativen wie ein Relikt aus einer vergangenen Zeit. Wie es besser geht, haben verschiedene Konkurrenten bereits vorgemacht.

Pro und Contra zum Behringer Wave

Pro

- Klassische Wavetable-Sounds

- Analoge Filter und VCAs

- Solide Verarbeitung des Gehäuses

- Import von User-Wavetables

- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten

- Günstiger Preis

Contra

- Veraltetes Bedienkonzept

- Kryptische Menüführung

- Encoder mit Aussetzern (springt oder reagiert erst beim zweiten Drehen)

Preis und Verfügbarkeit

Den Behringer Wave bekommt ihr bei Thomann* für 599,- €.

Mehr Informationen

*Hinweis: Dieser Artikel enthält Werbelinks, die uns bei der Finanzierung unserer Seite helfen. Keine Sorge: Der Preis für euch bleibt immer gleich! Wenn ihr etwas über diese Links kauft, erhalten wir eine kleine Provision. Danke für eure Unterstützung!